Cos’è la carbon footprint aziendale

La carbon footprint aziendale è una misura dell’impatto climatico di un’organizzazione, espressa in tonnellate di CO₂ equivalente (tCO₂eq). Indica quante emissioni di gas serra vengono generate direttamente o indirettamente dalle attività di un’impresa, lungo tutta la sua catena del valore.

Comprendere la propria impronta di carbonio è oggi essenziale per tutte le aziende che vogliono allinearsi agli obiettivi europei di decarbonizzazione, rispondere alle normative come la CSRD e migliorare il proprio posizionamento competitivo.

Come si calcola l’impronta di carbonio in azienda

Il calcolo della carbon footprint non è un esercizio teorico, ma un’analisi tecnica basata su dati reali. Si tratta di raccogliere informazioni su consumi energetici, processi produttivi, mobilità aziendale, logistica e approvvigionamenti.

Le tre categorie di emissioni: Scope 1, 2 e 3

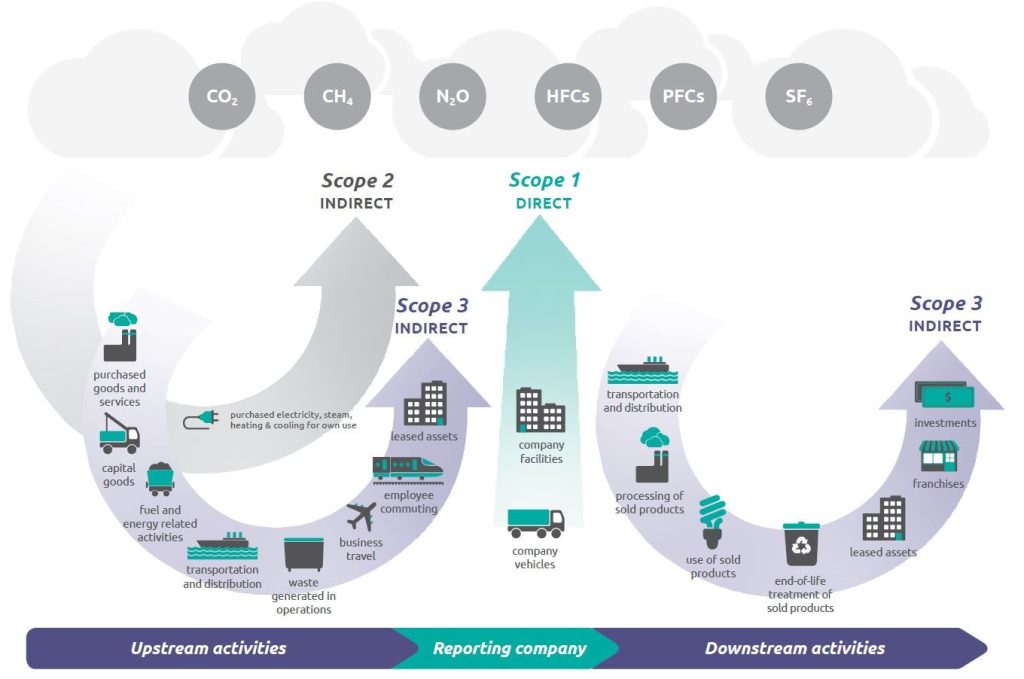

Il Greenhouse Gas Protocol (GHG), lo standard più utilizzato a livello globale, suddivide le emissioni in tre categorie:

- Scope 1: emissioni dirette, generate dalle fonti controllate dall’azienda (es. caldaie, veicoli aziendali).

- Scope 2: emissioni indirette da energia acquistata (es. elettricità, teleriscaldamento).

- Scope 3: tutte le altre emissioni indirette lungo la catena di fornitura (es. viaggi di lavoro, materie prime, uso e fine vita dei prodotti).

Scope 1: emissioni dirette

Le emissioni Scope 1 sono quelle generate direttamente dalle attività dell’impresa. Provengono da fonti di proprietà o sotto il controllo diretto dell’organizzazione.

Esempi pratici:

- Combustione in caldaie, forni, generatori e impianti termici interni;

- Veicoli aziendali con motore a combustione (auto, furgoni, mezzi agricoli);

- Processi industriali che rilasciano gas (es. produzione di cemento, acciaio, vetro).

Perché sono importanti:

Le emissioni Scope 1 rappresentano l’impatto ambientale “più vicino” all’azienda, ed è anche quello su cui si può agire più rapidamente, ad esempio con interventi di efficientamento energetico o la transizione a fonti rinnovabili per la generazione di calore.

Scope 2: emissioni indirette da energia acquistata

Le emissioni Scope 2 derivano dalla produzione dell’energia acquistata e consumata dall’impresa, come elettricità, calore o vapore forniti da terzi.

Esempi pratici:

- Consumo di energia elettrica per illuminazione, macchinari, data center;

- Energia termica fornita tramite teleriscaldamento o vapore industriale.

Due metodi di calcolo:

- Location-based: calcola le emissioni in base al mix energetico nazionale.

- Market-based: considera l’origine dell’energia acquistata (es. da fonti rinnovabili certificate).

Perché sono rilevanti:

Ridurre le Scope 2 è spesso una delle prime azioni sostenibili intraprese dalle imprese, ad esempio installando pannelli fotovoltaici, stipulando contratti di fornitura con energia green (PPA), o acquistando Garanzie d’Origine (GO).

Scope 3: emissioni indirette lungo la catena del valore

Le Scope 3 sono le più complesse: rappresentano tutte le altre emissioni indirette che non rientrano nelle Scope 1 e 2, ma che sono comunque legate alle attività aziendali. Possono costituire oltre il 70-80% della carbon footprint complessiva.

Esempi pratici:

- Acquisto di materie prime e beni intermedi;

- logistica in entrata e uscita (trasporti, spedizioni);

- viaggi aziendali e commuting dei dipendenti;

- consumo energetico di prodotti venduti durante l’uso da parte dei clienti;

- smaltimento a fine vita dei prodotti;

- attività di fornitori e partner.

Le 15 categorie Scope 3 secondo il GHG Protocol: Il protocollo individua 15 categorie standard, tra cui: beni acquistati, capitale fisso, attività in outsourcing, uso dei prodotti venduti, trattamento dei rifiuti e investimenti.

Sfide e opportunità:

- la raccolta dati richiede collaborazione lungo la supply chain;

- serve un approccio integrato: valutazioni LCA, audit ambientali, coinvolgimento fornitori;

- ridurre le Scope 3 è segno di una governance ESG matura e responsabile.

I principali standard internazionali

Oltre al GHG Protocol, altri riferimenti normativi fondamentali sono:

- ISO 14064-1: standard internazionale per la quantificazione e il reporting delle emissioni.

- ISO 14067: per la carbon footprint di prodotto.

- PAS 2050: specifico per prodotti e servizi.

Strumenti e metodologie per il calcolo

Per misurare la carbon footprint aziendale è possibile adottare diverse soluzioni, che variano in base alla complessità dell’organizzazione, al settore di appartenenza e al livello di dettaglio richiesto.

Le principali opzioni includono:

- Software specializzati per il calcolo LCA e carbon footprint, basati su banche dati ambientali e modelli normativi, utili soprattutto per analisi di prodotto o di processo;

- Fogli di calcolo avanzati o tool personalizzati, ideali per PMI che vogliono avviare una prima valutazione interna delle emissioni Scope 1 e 2;

- Piattaforme integrate di reporting ESG, che consentono di raccogliere, analizzare e visualizzare i dati ambientali in modo strutturato e conforme agli standard (come GHG Protocol, ISO 14064, ESRS);

- Consulenze professionali specializzate, in grado di guidare le imprese lungo tutto il percorso: dalla raccolta dei dati fino alla definizione di strategie di riduzione e comunicazione dei risultati ottenuti.

In ogni caso, è fondamentale che il processo segua metodologie riconosciute a livello internazionale, come quelle definite dagli standard ISO 14064, ISO 14067, dal GHG Protocol e, ove applicabile, da studi di Life Cycle Assessment (LCA).

Da dove iniziare? Un approccio graduale

Per le imprese che iniziano ora il percorso verso la carbon neutrality, è consigliabile:

- coinvolgere fornitori e stakeholder nel processo di decarbonizzazione.

- mappare le emissioni Scope 1 e 2, più semplici da rilevare e gestire;

- avviare un’analisi di materialità per identificare le categorie Scope 3 più rilevanti per il proprio settore (es. logistica per l’e-commerce, fornitori per la manifattura);

- definire obiettivi di riduzione coerenti con la Science-Based Targets initiative (SBTi), quando possibile;

Perché è fondamentale ridurre la carbon footprint aziendale

La riduzione dell’impronta di carbonio non è solo un impegno ambientale, ma una leva strategica per la competitività. Tra i principali vantaggi:

- Accesso a finanziamenti agevolati e investitori ESG-oriented;

- Conformità normativa (CSRD, CBAM, SFDR);

- Miglioramento della reputazione presso clienti e stakeholder;

- Risparmio sui costi energetici e ottimizzazione della supply chain;

- Anticipazione dei rischi legati al cambiamento climatico.

Esempi pratici e best practice

Un’impresa manifatturiera può iniziare valutando il consumo di gas metano nei forni (Scope 1) e l’elettricità utilizzata nei reparti produttivi (Scope 2). A seguire, può mappare la supply chain, includendo il trasporto merci e i materiali acquistati (Scope 3), fino a coinvolgere i fornitori strategici in azioni di rendicontazione e riduzione.

Anche una PMI del settore servizi può agire: dal passaggio a una fornitura elettrica da fonti rinnovabili, all’introduzione del lavoro da remoto e all’adozione di strumenti digitali per limitare la mobilità aziendale, ogni scelta può incidere positivamente sulla carbon footprint complessiva.

Conclusione e prossimi passi

Misurare la carbon footprint aziendale è il primo passo per definire una strategia climatica solida. Conoscere le proprie emissioni permette di fissare obiettivi realistici, ridurre gli impatti ambientali e posizionarsi in modo credibile nel mercato.

Serve un approccio integrato che combini:

- un piano operativo per la riduzione e compensazione delle emissioni.

- strumenti digitali per il monitoraggio dei dati,

- standard di calcolo riconosciuti a livello internazionale,

Vuoi calcolare la carbon footprint della tua azienda e iniziare un percorso verso la neutralità climatica?

Affidati a professionisti specializzati per misurare, ridurre e comunicare in modo efficace il tuo impegno ambientale.

Contattaci per una consulenza personalizzata e scopri il metodo più adatto alla tua realtà.